|

Interview d'

Abed Azrié réalisée par Isabelle Jacq ‘Gamboena’

en février

2009, pour Musique Alhambra

Abed Azrié

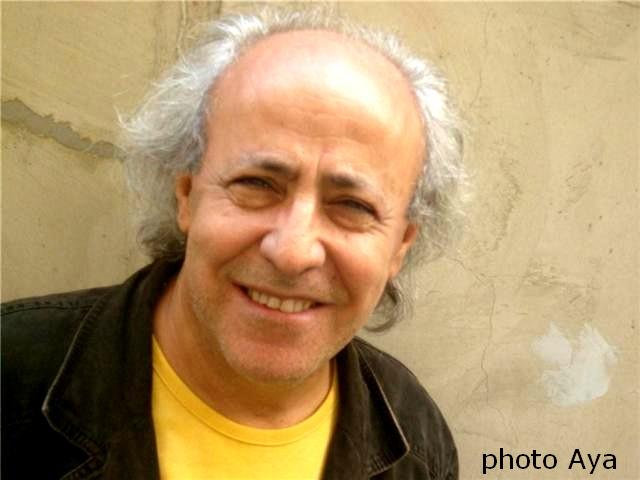

La première fois que j'ai écouté un album

d'Abed Azrié, j'étais adolescente. C'était dans un

magasin de musique et j'avais été attirée par la beauté du

portrait photographique d'Abed, sur la pochette de l'album

intitulé 'Les soufis'. En l'écoutant, j'étais fascinée par

sa voix et par l'univers dans lequel il nous faisait

pénétrer. Depuis cette période, j'écoute régulièrement ses

albums car j'aime les textes qu'il interprète, sa

musique, sa voix apaisante et qui donne le 'pellizco'. Ma rencontre avec Abed a donc

beaucoup d'importance et c'est au mois de février

qu'elle a eu lieu:

- Abed Azrié, vous menez

une brillante carrière artistique depuis plusieurs années,

carrière ponctuée de création d’albums. Qu’est ce qui motive

chaque nouveau projet que vous faites?

- Tous mes disques sont basés sur des thèmes

essentiels provenant de textes fondateurs qui étaient à

l’origine de la culture méditerranéenne, de notre façon de

penser et de vivre aujourd’hui. Tous ces vieux textes ne

sont pas si anciens que ça ! Ils sont en réalité des

archétypes « modernes » qui, à un moment de l’histoire de

l’humanité, ont été fixés mais provenant à l’origine des

traditions orales millénaires. Dans ce sens, dès que les

Sumériens inventèrent en Mésopotamie l’écriture, c’est à

dire « l’histoire », il y a environ 5000 ans, ils

commencèrent à fixer les traditions orales et les mythes qui

remontaient à l’aube du temps. Le texte « l’épopée de

Gilgamesh », que j’ai adapté, était un de mes premiers

grands travaux, J’ai eu besoin de plusieurs années pour lire

de plus près multiple versions de ce texte et de son

environnement mythologique afin de réaliser un livret et le

mettre par la suite en musique. Il m’a fallu lire tous les

textes Suméro-babyloniens : des mythes sur la création, le

déluge, les cycles sur la fertilité et de l’agriculture, la

justice, l’amour et même des textes juridiques... Le

prochain projet musical s’intitule « L’évangile selon

Jean ». Ce texte comme celui de « Gilgamesh » est un des

textes fondateurs de notre civilisation d’aujourd’hui. Vous

voyez, j’ai toujours travaillé sur un thème et ce thème

devient un gros chantier qu’il faut toujours travailler et

élaborer. Il faut enquêter sur l’époque, la pensée du texte,

comprendre et sentir le plus possible avant de l’exprimer en

chant et musique. - Tous mes disques sont basés sur des thèmes

essentiels provenant de textes fondateurs qui étaient à

l’origine de la culture méditerranéenne, de notre façon de

penser et de vivre aujourd’hui. Tous ces vieux textes ne

sont pas si anciens que ça ! Ils sont en réalité des

archétypes « modernes » qui, à un moment de l’histoire de

l’humanité, ont été fixés mais provenant à l’origine des

traditions orales millénaires. Dans ce sens, dès que les

Sumériens inventèrent en Mésopotamie l’écriture, c’est à

dire « l’histoire », il y a environ 5000 ans, ils

commencèrent à fixer les traditions orales et les mythes qui

remontaient à l’aube du temps. Le texte « l’épopée de

Gilgamesh », que j’ai adapté, était un de mes premiers

grands travaux, J’ai eu besoin de plusieurs années pour lire

de plus près multiple versions de ce texte et de son

environnement mythologique afin de réaliser un livret et le

mettre par la suite en musique. Il m’a fallu lire tous les

textes Suméro-babyloniens : des mythes sur la création, le

déluge, les cycles sur la fertilité et de l’agriculture, la

justice, l’amour et même des textes juridiques... Le

prochain projet musical s’intitule « L’évangile selon

Jean ». Ce texte comme celui de « Gilgamesh » est un des

textes fondateurs de notre civilisation d’aujourd’hui. Vous

voyez, j’ai toujours travaillé sur un thème et ce thème

devient un gros chantier qu’il faut toujours travailler et

élaborer. Il faut enquêter sur l’époque, la pensée du texte,

comprendre et sentir le plus possible avant de l’exprimer en

chant et musique.

- Votre

carrière de chanteur, comment s’est-elle décidée ?

- Je chante depuis que je suis né. Je le

sais, car ma mère me l’a rappelé. Mes frères et sœurs me

l’ont rappelé aussi. Quand j’avais trois ans, je tapotais

sur tous les objets et, au lieu de manger, je tapais sur la

table à manger durant le repas. Cette habitude ne convenait

apparemment pas beaucoup ma mère car à force de ne pas

manger, on me trouvait bien maigre. A l’école, à partir de

l’âge de 8 ans, on devait servir la messe le matin à 7

heures avant les cours. Durant la messe, nous chantions

beaucoup et nous apprenions par cœur les chants en syriaque

(araméen), une des dernières langues sémitiques vivantes

parlées par le christ. On s’habillait à l’ancienne pour

chanter la liturgie. Je devais participer aussi aux grandes

cérémonies et fêtes religieuses comme soliste car j’avais

une voix bien aiguë. Plus tard, à partir de 14 ans, je me

suis brouillé définitivement avec l’église et les

ecclésiastes. Par contre, j’ai continué à assister aux

différentes manifestations et messes de rites différents

parce qu’en Syrie il y a encore une douzaine de communautés

chrétiennes. J’allais aussi souvent assister aux

célébrations et fêtes islamiques car ma mère, bien que

chrétienne, adorait ces fêtes. Elle m’amenait toujours

assister aux séances du « zikr » et de « Mouled », la

naissance du prophète, ces répertoires de chant sacré.

Alep, la ville où je suis née, était une

ville très conservatrice dans tout point de vue, et cela

m’étouffait. Mais une chose positive : ce qu’on apprenait

dans cette ville venait de loin, tout est classique, pur et

rigoureux. Dans mon enfance j’ai écouté beaucoup de

liturgie, du fait que je n’aimais pas les chansons arabes à

la mode. Cela m’a aidé d’abord à affiner et multiplier mon

oreille. Très tôt, j’achetais des 45 tours de musique

cubaine, j’adorais cette musique. Je me procurais ces 45

tours des grands orchestres cubains qui étaient à Miami. Perez Prado ,

Xavier Cugat , tous ces instruments, ces

rythmes chauds m’enthousiasmaient vraiment. J’écoutais aussi

des émissions radiophoniques méditerranéennes. J’ai

découvert le Flamenco, très tôt. Quand j’étais adolescent,

j’ai écouté un disque que je n’ai jamais oublié : des

chansons de Lorca jouées par deux guitares, Ramon de

Algesiras et Paco de Lucia. J’ai commencé à apprendre la

musique et le chant en écoutant les liturgies d’Orient à

Alep et en écoutant des musiques qui venaient d’ailleurs,

cubaines, italiennes, françaises… variété internationale,

jazz… Ma venue à Paris, vers l’âge de 19 ans a orienté

définitivement le choix de mes écoutes, et de ma

sensibilité. En arrivant à Paris, j’ai eu un très grand choc

en écoutant pour la première fois « La passion selon Saint

Mathieu » de Bach et le « Requiem » de Mozart. J’ai dû

passer 6 ans à écouter ces deux musiques tout en

découvrant « Iberia » d’Albéniz, « Goyescas », « Canciones

amatotias » et « Tonadillas », de Granados et d’autres… Je

me nourrissais de plus en plus de Bach et des Espagnols. A

partir de ce temps, j’ai commencé à faire ma vraie formation

musicale car Paris m’a donné l’occasion d’écouter tout ce

que je ne connaissais pas et que j’avais envie d’écouter.

C’est ainsi que j’ai formé mon oreille personnelle et ma

voix surtout en écoutant les « autres », certains

« autres ». Alep, la ville où je suis née, était une

ville très conservatrice dans tout point de vue, et cela

m’étouffait. Mais une chose positive : ce qu’on apprenait

dans cette ville venait de loin, tout est classique, pur et

rigoureux. Dans mon enfance j’ai écouté beaucoup de

liturgie, du fait que je n’aimais pas les chansons arabes à

la mode. Cela m’a aidé d’abord à affiner et multiplier mon

oreille. Très tôt, j’achetais des 45 tours de musique

cubaine, j’adorais cette musique. Je me procurais ces 45

tours des grands orchestres cubains qui étaient à Miami. Perez Prado ,

Xavier Cugat , tous ces instruments, ces

rythmes chauds m’enthousiasmaient vraiment. J’écoutais aussi

des émissions radiophoniques méditerranéennes. J’ai

découvert le Flamenco, très tôt. Quand j’étais adolescent,

j’ai écouté un disque que je n’ai jamais oublié : des

chansons de Lorca jouées par deux guitares, Ramon de

Algesiras et Paco de Lucia. J’ai commencé à apprendre la

musique et le chant en écoutant les liturgies d’Orient à

Alep et en écoutant des musiques qui venaient d’ailleurs,

cubaines, italiennes, françaises… variété internationale,

jazz… Ma venue à Paris, vers l’âge de 19 ans a orienté

définitivement le choix de mes écoutes, et de ma

sensibilité. En arrivant à Paris, j’ai eu un très grand choc

en écoutant pour la première fois « La passion selon Saint

Mathieu » de Bach et le « Requiem » de Mozart. J’ai dû

passer 6 ans à écouter ces deux musiques tout en

découvrant « Iberia » d’Albéniz, « Goyescas », « Canciones

amatotias » et « Tonadillas », de Granados et d’autres… Je

me nourrissais de plus en plus de Bach et des Espagnols. A

partir de ce temps, j’ai commencé à faire ma vraie formation

musicale car Paris m’a donné l’occasion d’écouter tout ce

que je ne connaissais pas et que j’avais envie d’écouter.

C’est ainsi que j’ai formé mon oreille personnelle et ma

voix surtout en écoutant les « autres », certains

« autres ».

- Votre voix,

l’avez vous travaillé ou est-elle innée ?

- Je suis comme les gitans et les

flamenquistes, je ne travaille jamais ma voix. En fait, je

chante tout le temps dans ma tête, en travaillant ou en

déambulant dans les rues, même durant un vol d’avion. Je

révise toujours, je corrige, je revois, mais je n’aime pas

trop répéter, je n’aime pas user les notes et fixer la voix,

je n’aime pas fixer la musique ! Quand nous répétons, c’est

pour bien mettre en place les choses, mais la musique n’est

jamais définitive pour moi. Par exemple, il y a eu trois

versions de l’album « Suerte ». La musique est toujours en

évolution ; elle n’est jamais terminée. Une chose est

certaine, quand je suis sur scène, je trouve une voix, une

énergie que je n’ai pas dans la vie courante. Quand je

répète, j’ai une voix neutre, mais dès que je mets mes pieds

sur la scène, j’ai une voix qui est chargée, bien

différente... C’est comme par magie, je deviens un autre !

D’ailleurs dans le livret du disque intitulé « Suerte »,

j’emprunte un texte de Lorca qui en parle merveilleusement.

Quand j’ai le « Duende », je me sens imbattable.

Quand j’entre sur scène, il y a comme une sorte

d’ensorcellement, Je me transforme ! Cela me rappelle des

extraits que j’avais vus sur Pepe Pinto, le mari de la

Niña de los Peines, chanteuse que Lorca admirait

beaucoup. Quand Pepe Pinto ouvrait sa bouche, il devenait un

autre personnage, tout petit qu’il était, il prenait de

l’espace, il nous fait rentrer dans son espace.

- Vous

travaillez en France depuis 1967. Entre la France et vous,

est-ce une histoire d’amour ?

- Oui, une très grande histoire d’amour et de

complicité… C’est le pays qui a su m’adopter, c’est mon pays

de choix. Je suis né comme tout le monde, quelque part,

sans le vouloir bien que c’était un petit bonheur de vivre

mon enfance auprès d’une mère comme la mienne qui m’a donné

une immense tendresse pour la vie et m’a beaucoup apporté,

je lui dois tout. Alep est une ville un peu aride, une

ville qui a beaucoup de traditions et, pour un adolescent,

c’était difficile à vivre. Tout mon rêve était de quitter

ce pays et je l’ai fait. Quand j’ai vu Paris le premier

jour, j’ai compris que j’étais dans mon élément. La France

est un pays où l’on conteste les choses, on remet sans cesse

tout en question : la voie y est plurielle. J’ai toujours

aimé penser en pluriel. La pensée de l’Orient est

théocratique, totalitaire. Ces pays sont marqués gravement

même maladivement par la religion et le monothéisme en

particulier. Les trois religions monothéistes ont été

magnifiques dans leurs époques, mais aujourd’hui elles sont

destructrices et dangereuses. Ces pays ne se relèveront

jamais s’ils vivent la religion de cette manière. Il faut

absolument qu’ils séparent la religion de leur vie, en

sauvegardant la spiritualité. J’aime ces religions avec leur

dimension spirituelle. Remarquez, si vous enlevez la

spiritualité de l’histoire de l’humanité, il ne reste que

très peu de peinture, de musique... Bach et Monteverdi

pratiquaient la religion mais ils n’ont jamais tué personne

ni fait de la guerre. Ils ont fait de la musique, ils ont

donné aux autres, alors que les conquérants, les croisades,

ils ont tué. Je n’aime pas la violence et les horreurs que

les guerres idéologiques génèrent et engendrent. - Oui, une très grande histoire d’amour et de

complicité… C’est le pays qui a su m’adopter, c’est mon pays

de choix. Je suis né comme tout le monde, quelque part,

sans le vouloir bien que c’était un petit bonheur de vivre

mon enfance auprès d’une mère comme la mienne qui m’a donné

une immense tendresse pour la vie et m’a beaucoup apporté,

je lui dois tout. Alep est une ville un peu aride, une

ville qui a beaucoup de traditions et, pour un adolescent,

c’était difficile à vivre. Tout mon rêve était de quitter

ce pays et je l’ai fait. Quand j’ai vu Paris le premier

jour, j’ai compris que j’étais dans mon élément. La France

est un pays où l’on conteste les choses, on remet sans cesse

tout en question : la voie y est plurielle. J’ai toujours

aimé penser en pluriel. La pensée de l’Orient est

théocratique, totalitaire. Ces pays sont marqués gravement

même maladivement par la religion et le monothéisme en

particulier. Les trois religions monothéistes ont été

magnifiques dans leurs époques, mais aujourd’hui elles sont

destructrices et dangereuses. Ces pays ne se relèveront

jamais s’ils vivent la religion de cette manière. Il faut

absolument qu’ils séparent la religion de leur vie, en

sauvegardant la spiritualité. J’aime ces religions avec leur

dimension spirituelle. Remarquez, si vous enlevez la

spiritualité de l’histoire de l’humanité, il ne reste que

très peu de peinture, de musique... Bach et Monteverdi

pratiquaient la religion mais ils n’ont jamais tué personne

ni fait de la guerre. Ils ont fait de la musique, ils ont

donné aux autres, alors que les conquérants, les croisades,

ils ont tué. Je n’aime pas la violence et les horreurs que

les guerres idéologiques génèrent et engendrent.

- Dans votre album

intitulé’ Gilgamesh', vous ressuscitez la légende sumérienne

de Gilgamesh. Pourquoi ce retour aux sources ?

- Je ne crois pas que ce soit un retour aux

sources. Je crois, que ce soit en Orient, en Occident, en

Asie ou en Afrique, le monde a toujours été dominé par un

empire, actuellement, c’est l’empire occidental. C’est ancré

à tel point que les gens ne savent plus qui sont-ils ? Et,

plus on avance, plus on est dans une perte de « sens »

extraordinaire. Nous sommes dans une période où les gens ont

perdu le « sens » des choses. Quand je parle de

spiritualité, je veux dire ce qui nous donne une matière

certaine et cette matière est d’une certaine façon contenue

dans les textes « anciens », fondateurs. Gilgamesh est un

dissident qui s’est révolté contre les dieux car ils font

mourir les hommes après les avoir créés. J’ai toujours été

fasciné et intéressé par l’histoire de rébellion, par ces

gens qui veulent questionner la vie, la raison d’être sur

cette terre. Pour notre bonheur, chercher et trouver des

réponses aux choses. Ces textes anciens ne sont pas si

anciens. Ce sont des aventures humaines hors du temps, des

quêtes que j’aime théâtraliser à travers des notes pour les

partager avec les autres et je pense que, quoi que je fasse,

j’ai tendance à transformer tout ce que je touche en chant.

Même si je prenais un bout de pain et un bout de bois j’en

ferais un chant. Je suis plus un homme de chant, que de

musique. - Je ne crois pas que ce soit un retour aux

sources. Je crois, que ce soit en Orient, en Occident, en

Asie ou en Afrique, le monde a toujours été dominé par un

empire, actuellement, c’est l’empire occidental. C’est ancré

à tel point que les gens ne savent plus qui sont-ils ? Et,

plus on avance, plus on est dans une perte de « sens »

extraordinaire. Nous sommes dans une période où les gens ont

perdu le « sens » des choses. Quand je parle de

spiritualité, je veux dire ce qui nous donne une matière

certaine et cette matière est d’une certaine façon contenue

dans les textes « anciens », fondateurs. Gilgamesh est un

dissident qui s’est révolté contre les dieux car ils font

mourir les hommes après les avoir créés. J’ai toujours été

fasciné et intéressé par l’histoire de rébellion, par ces

gens qui veulent questionner la vie, la raison d’être sur

cette terre. Pour notre bonheur, chercher et trouver des

réponses aux choses. Ces textes anciens ne sont pas si

anciens. Ce sont des aventures humaines hors du temps, des

quêtes que j’aime théâtraliser à travers des notes pour les

partager avec les autres et je pense que, quoi que je fasse,

j’ai tendance à transformer tout ce que je touche en chant.

Même si je prenais un bout de pain et un bout de bois j’en

ferais un chant. Je suis plus un homme de chant, que de

musique.

- La poésie habite aussi

vos œuvres. Quels sont les poètes dont vous vous sentez le

plus proche ?

- Je travaille sur des auteurs de différentes

périodes. Cela peut être des auteurs contemporains comme des

auteurs du 19ème siècle. Ce sont des auteurs qui

ont essayé de se révolter contre la condition humaine,

contre quelque chose et ont mené un combat. Je ne suis pas

un homme politique, je ne suis ni de gauche ni de droite,

mais ce combat je le respecte, je respecte l’effort humain.

Mon combat est ailleurs : c’est une quête de vivre, une

quête pour comprendre le mystère de la vie, le mystère de

l’autre, comprendre d’où l’on vient et où l’on va. Je suis

fasciné par certains auteurs qui me bouleversent par leur

sincérité et qui peuvent aussi être chantés. Par exemple,

j’ai fait un double album en 1985 qui s’intitule « Le chant

de l’arbre Oriental ». Dans cet enregistrement, je n’ai mis

que des auteurs contemporains (une dizaine). Si vous suivez

bien les textes, ils racontent une histoire. J’ai choisi des

auteurs qui sont à la recherche d’une esthétique, une

esthétique qui à des racines humaines, physiques,

biologiques. J’essaye de faire au mieux mon travail et c’est

ma façon de respecter les autres.

- Vous

rencontrez le Flamenco et les musiques espagnoles dans

l’album « Suerte », n’est-ce pas ?

- Cela s’est passé bien avant…je suis un

amoureux des musiques espagnoles (comme disait le poète

Antonio Machado : il n’y a pas d’Espagne, mais des Espagnes).

J’adore le Flamenco, la Sévillane.... L’art du flamenco est

profond et dra matique alors que la Sévillane, est joyeuse et

dansante. J’aime ces deux aspects. L’Espagne a toujours été

reconnue pour sa peinture, sa littérature, son théâtre, et

ses compositeurs. L’Espagne, c’est la méditerranée et il y a

une grande histoire entre le moyen Orient et l’Espagne.

C’est de Damas que sont partis les Omeyyades et nous ont

laissé comme témoin Cordoue, Grenade et Séville. Quand je

suis allé à Cordoue, il y a quelques années et entré dans la

mosquée de cette ville, je me suis assis parterre. Quelle

architecture, quel art ! Ce lieu me parle mystérieusement et

je ne me ressens ni syrien, ni espagnol. Quand je suis avec

mes musiciens, ce sont eux mes concitoyens et nous sommes

dans un pays de musique. Pour moi, la musique est mon vrai

pays. Ceci dit, il y a quand même des résonnances, quand je

suis en Espagne. La nuit même où j’étais à Cordoue, je suis

allé à un Festival Flamenco et j’ai écouté le chanteur

Terremoto de Jerez, venu de Grenade. Nous étions dans une

salle plus de 1000 places; à un moment donné il s’est levé,

il a quitté le micro et s’est mis à chanter en s’éloignant

de plus en plus presque en dansant. C’était tellement

beau…il était habité. Le Flamenco me bouleverse. Je ne peux

pas écouter facilement un disque de Flamenco. Si je mets un

disque de Flamenco, j’arrête tout et cela devient une

cérémonie. Je rentre à ce moment là dans un combat. Il y a

la mort, la vie. Quand on écoute du Flamenco avec Enrique Morente

par exemple, il faut mettre sa vie sur table,

comme un joueur, sinon on ne peut pas l’écouter. On est dans

un engagement total dans le Flamenco. Voilà, cette histoire

avec la musique espagnole est beaucoup plus ancienne que la

création de l’album « Suerte ». matique alors que la Sévillane, est joyeuse et

dansante. J’aime ces deux aspects. L’Espagne a toujours été

reconnue pour sa peinture, sa littérature, son théâtre, et

ses compositeurs. L’Espagne, c’est la méditerranée et il y a

une grande histoire entre le moyen Orient et l’Espagne.

C’est de Damas que sont partis les Omeyyades et nous ont

laissé comme témoin Cordoue, Grenade et Séville. Quand je

suis allé à Cordoue, il y a quelques années et entré dans la

mosquée de cette ville, je me suis assis parterre. Quelle

architecture, quel art ! Ce lieu me parle mystérieusement et

je ne me ressens ni syrien, ni espagnol. Quand je suis avec

mes musiciens, ce sont eux mes concitoyens et nous sommes

dans un pays de musique. Pour moi, la musique est mon vrai

pays. Ceci dit, il y a quand même des résonnances, quand je

suis en Espagne. La nuit même où j’étais à Cordoue, je suis

allé à un Festival Flamenco et j’ai écouté le chanteur

Terremoto de Jerez, venu de Grenade. Nous étions dans une

salle plus de 1000 places; à un moment donné il s’est levé,

il a quitté le micro et s’est mis à chanter en s’éloignant

de plus en plus presque en dansant. C’était tellement

beau…il était habité. Le Flamenco me bouleverse. Je ne peux

pas écouter facilement un disque de Flamenco. Si je mets un

disque de Flamenco, j’arrête tout et cela devient une

cérémonie. Je rentre à ce moment là dans un combat. Il y a

la mort, la vie. Quand on écoute du Flamenco avec Enrique Morente

par exemple, il faut mettre sa vie sur table,

comme un joueur, sinon on ne peut pas l’écouter. On est dans

un engagement total dans le Flamenco. Voilà, cette histoire

avec la musique espagnole est beaucoup plus ancienne que la

création de l’album « Suerte ».

- Comment avez-vous conçu

l’album « Suerte » ainsi que les différentes versions qui

l’ont succédé?

- A partir des années 1982, une idée m’a

prise de faire un travail avec la langue espagnole et la

langue arabe. Je suis tombé sur un livre de manuscrit arabe

d’auteurs né en Espagne à l’époque andalouse. L’auteur,

Emilio Garcia Gomez, grand orientaliste espagnol, son livre

s’intitulait « Las Jarchas romances ». L’ouvrage contenait

des petits trésors de « Mouwash’shahat-s », Ce terme, qui

évoque en arabe « une mantille brodée symétriquement de

perles et de bijoux dont la femme se pare », est une poésie

au style simple, transparent, spontané et raffiné, née en

Andalousie vers la fin du

ixe

siècle. L’orientaliste Emilio Garcia Gomez transcrit les

textes originaux en vocalise, en latin. Alors j’ai dû tout

retranscrire en arabe et à partir de cette étape, j’ai

trouvé l’équivalent traduit en Espagnol. J’ai monté par la

suite une histoire musicale. J’ai construit une histoire

d’amour, d’après ces « Mouwash’shahat-s », en 9 chants et

chaque chant devait contenir un extrait de « las Jarchas »,

ou de plusieurs. Ces chants je les ai faits pour deux voix,

puis j’ai commencé à composer la musique. Lorsque la musique

pour les deux voix fut aboutie, j’ai fait une première

version en studio. Les musiciens n’arrivaient pas à jouer

ensemble. Par exemple, les Espagnols avaient un - A partir des années 1982, une idée m’a

prise de faire un travail avec la langue espagnole et la

langue arabe. Je suis tombé sur un livre de manuscrit arabe

d’auteurs né en Espagne à l’époque andalouse. L’auteur,

Emilio Garcia Gomez, grand orientaliste espagnol, son livre

s’intitulait « Las Jarchas romances ». L’ouvrage contenait

des petits trésors de « Mouwash’shahat-s », Ce terme, qui

évoque en arabe « une mantille brodée symétriquement de

perles et de bijoux dont la femme se pare », est une poésie

au style simple, transparent, spontané et raffiné, née en

Andalousie vers la fin du

ixe

siècle. L’orientaliste Emilio Garcia Gomez transcrit les

textes originaux en vocalise, en latin. Alors j’ai dû tout

retranscrire en arabe et à partir de cette étape, j’ai

trouvé l’équivalent traduit en Espagnol. J’ai monté par la

suite une histoire musicale. J’ai construit une histoire

d’amour, d’après ces « Mouwash’shahat-s », en 9 chants et

chaque chant devait contenir un extrait de « las Jarchas »,

ou de plusieurs. Ces chants je les ai faits pour deux voix,

puis j’ai commencé à composer la musique. Lorsque la musique

pour les deux voix fut aboutie, j’ai fait une première

version en studio. Les musiciens n’arrivaient pas à jouer

ensemble. Par exemple, les Espagnols avaient un

décompte qui

n’est pas le même que celui des français ou des orientaux.

Chacun avait ses repaires, sa façon de jouer la musique. Ils

n’avaient pas la même technique ni les mêmes références. Je

me suis aperçu qu’il fallait se connaître de plus près, que

les musiciens doivent vivre et jouer ensemble pendant un

certain temps car c’est une histoire humaine avant d’être

une histoire musicale. Nous avons quand même enregistré le

disque en studio et quand il est sorti, bien que ce soit un

album de qualité, je n’étais pas entièrement satisfait du

résultat. C’est par des truchements techniques que nous

avons pu le réaliser. Par la suite, en 1997, j’ai été

contacté par un ami merveilleux, Christian Grenet qui

nous a proposé de réaliser une création au théâtre de « la Mounède » à Toulouse, un lieu situé dans un quartier

défavorisé. Nous avons fait une résidence avec les musiciens

pendant 8 jours d’abord à Paris avec Serge Guirao com décompte qui

n’est pas le même que celui des français ou des orientaux.

Chacun avait ses repaires, sa façon de jouer la musique. Ils

n’avaient pas la même technique ni les mêmes références. Je

me suis aperçu qu’il fallait se connaître de plus près, que

les musiciens doivent vivre et jouer ensemble pendant un

certain temps car c’est une histoire humaine avant d’être

une histoire musicale. Nous avons quand même enregistré le

disque en studio et quand il est sorti, bien que ce soit un

album de qualité, je n’étais pas entièrement satisfait du

résultat. C’est par des truchements techniques que nous

avons pu le réaliser. Par la suite, en 1997, j’ai été

contacté par un ami merveilleux, Christian Grenet qui

nous a proposé de réaliser une création au théâtre de « la Mounède » à Toulouse, un lieu situé dans un quartier

défavorisé. Nous avons fait une résidence avec les musiciens

pendant 8 jours d’abord à Paris avec Serge Guirao com me

chanteur. Puis nous avons répété 12 jours à Toulouse et

quand nous sommes arrivés sur scène, tout a fonctionné

parfaitement. Chacun jouait à partir de sa musique :

L’espagnol restait espagnol, le français restait français et

l’oriental restait oriental. Personne n’a fait de concession

à personne, nous nous sommes tous bien compris. Ce fût une

histoire musicale véritable et je suis réellement heureux de

cette expérience et de cette réalisation qui a donné le CD

« Suerte live ». Nous avons donné des concerts pendant 2 ans

et demi et avons fait une quarantaine de dates avec ce

spectacle. En 2004, j’étais invité par le Festival de

Beyrouth pour donner « Suerte ». Serge Guirao, pour des

raisons de santé, ne pouvait plus y participer. Des amis

m’ont mis en contact avec une cantatrice, Ana Felip, qui a

été emballée tout de suite par le projet. Nous sommes allés

à Beyrouth où nous avons réalisé un DVD de ce spectacle.

Puis nous avons fait un deuxième récital en Allemagne, à

Wuppertal. L’année suivante, nous avons donné un concert à

Berlin en 2006 produit par la fondation

Villa Aurora à l’occasion

de l’autodafé et nous avons réalisé un CD/DVD intitulé: « Suerte

live in Berlin », un concert bien intense. me

chanteur. Puis nous avons répété 12 jours à Toulouse et

quand nous sommes arrivés sur scène, tout a fonctionné

parfaitement. Chacun jouait à partir de sa musique :

L’espagnol restait espagnol, le français restait français et

l’oriental restait oriental. Personne n’a fait de concession

à personne, nous nous sommes tous bien compris. Ce fût une

histoire musicale véritable et je suis réellement heureux de

cette expérience et de cette réalisation qui a donné le CD

« Suerte live ». Nous avons donné des concerts pendant 2 ans

et demi et avons fait une quarantaine de dates avec ce

spectacle. En 2004, j’étais invité par le Festival de

Beyrouth pour donner « Suerte ». Serge Guirao, pour des

raisons de santé, ne pouvait plus y participer. Des amis

m’ont mis en contact avec une cantatrice, Ana Felip, qui a

été emballée tout de suite par le projet. Nous sommes allés

à Beyrouth où nous avons réalisé un DVD de ce spectacle.

Puis nous avons fait un deuxième récital en Allemagne, à

Wuppertal. L’année suivante, nous avons donné un concert à

Berlin en 2006 produit par la fondation

Villa Aurora à l’occasion

de l’autodafé et nous avons réalisé un CD/DVD intitulé: « Suerte

live in Berlin », un concert bien intense.

- Quel est

votre lien avec l’Espagne et l’Andalousie en particulier ?

- A l’origine, j’ai été tellement passionné

par l’histoire de l’Andalousie, c’est à dire du pays

ibérique d’autrefois, de l’époque de Cordoue et de sa poésie

fraîche, de l’architecture de Grenade et de Séville …

Ensuite, j’ai été touché par toutes les musiques du temps

d’Alphonse le sage. Evidemment, l’important dans tout cela,

c’est aussi le Flamenco. J’ai été nourri de disques de

Flamenco dont un de Camaron et Tomatito « Flamenco vivo » où

le guitariste Tomatito apparaît plus important que

l’orchestre symphonique de Londres qui accompagne Camaron

dans son disque suivant « Soy Gitano ». Tomatito est plus

puissant qu’un orchestre symphonique car, dans le Flamenco,

il est question du « Duende » mais pas dans l’accompagnement

symphonique. Pourtant j’ai besoin d’écouter Bach très

souvent. L’auteur Cioran dit à ce propos: « Dieu doit la

religion a Bach » et nous, c’est à Bach que nous devons sans

doute la musique, et à l’Andalousie, l’esprit du « Duende »

- Quels sont vos

projets ?

- Plusieurs, comme d’habitude… Nous allons

donner « L’évangile selon Jean », non pas la passion mais le

texte intégral, début juin 2009. C’est un projet que j’ai

commencé à écrire en 1982, au lendemain de la disparition de

ma mère sous forme d’oratorio -chanté en arabe- pour chœur,

soliste et choristes, orchestre occidental et un ensemble de

musique de chambre oriental. L’Arabe est une langue qui va

très bien avec ce projet car c’est la dernière langue

vivante sémitique parlée par beaucoup de gens et qui descend

de l’araméen, langue parlée par le Christ. Nous allons

donner ce spectacle au festival de Fès, le 4 juin, puis à

l’Opéra de Marseille, le 7 juin ; le 9 juin nous serons à

Toulon et le 13, à Nice. D’autre part, au mois de novembre

2009, j’entreprends la création d’un projet qui remonte à

1977 « L’épopée de Gilgamesh » sous forme de spectacle

audio-visuel. Nous allons le donner à l’Institut du Monde

Arabe, à Paris, le 12, 13, 14 novembre 2009, puis nous

ferons une petite tournée en Allemagne. J’ai aussi un projet

d’écriture, pour fin 2010. C’est un projet de Tango avec des

musiciens argentins. Voilà les projets qui sont déjà bien

avancés…

- Merci Abed,

et à très bientôt…

|